Viviamo assieme tutta la magia di un viaggio a Røros, nel centro della Norvegia, la cittadina diventata patrimonio dell’Unesco nel 1980

Testo e foto di Ada Grilli

Røros? Mai sentita prima? Eppure è internazionalmente famosa da secoli! Ma è dal 1980, ossia da quando ricevette l’investitura ufficiale di sito protetto dall’Unesco, che la cittadina attrae come un magnete e concentra flussi di turismo internazionale che a noi fanno solo gola. Vediamo di ricostruirne la storia e sottolinearne il fascino. Sta nel Trondelag, nel centro della Norvegia, a poche decine di chilometri dal confine con la Svezia. La regione è fredda, anzi freddissima, molto più del nord del Paese, il quale sviluppandosi in direzione sud-nord fino ben oltre il circolo polare artico, un po’come il cordone di un palloncino sgonfio, arriva a stento ai – 30°. Le montagne della regione noi le chiameremmo piuttosto colline tanto sono basse, tondeggianti e con specie meno abbondanti di sempreverdi e aghifoglie che caratterizza le nostre Alpi. Dalle fine di ottobre alla fine di aprile questo territorio ondulato rappresenta il massimo per chi corre le maratone coi cani da slitta, perché le vallate sono ampie, i dislivelli quasi insignificanti, il paesaggio poco antropizzato, i corsi d’acqua e i laghi ben ghiacciati. Eppure secoli fa queste montagne erano tutte fittamente boscose, una vera foresta vergine di pini e betulle, i primi purtroppo abbattuti e bruciati in quantità immani per far saltare e fondere le rocce che contenevano rame, la fortuna di Røros e anche della Norvegia dal 1640 fino a oltre la metà del novecento. Ma furono anche tagliati e scortecciati per farne le abitazioni della cittadina e di tutta l’area compresa nel raggio di circa 90 km protetta dall’Unesco. Abitazioni che non sono altro che il ritratto speculare dei tabià del bellunese e soprattutto dell’agordino! E qui si conferma la verità che ogni architetto e costruttore conosce, ossia che sotto ogni cielo è l’analogia di clima e materia prima a determinare soluzioni costruttive quasi identiche, non importa la latitudine, la longitudine, la cultura e le tradizioni del Paese. Poi ci sono certo i dettagli e le varianti locali che ci fanno riconoscere a prima vista se una costruzione, per esempio, di tronchi incastrati è bellunese o norvegese o canadese.

Røros? Mai sentita prima? Eppure è internazionalmente famosa da secoli! Ma è dal 1980, ossia da quando ricevette l’investitura ufficiale di sito protetto dall’Unesco, che la cittadina attrae come un magnete e concentra flussi di turismo internazionale che a noi fanno solo gola. Vediamo di ricostruirne la storia e sottolinearne il fascino. Sta nel Trondelag, nel centro della Norvegia, a poche decine di chilometri dal confine con la Svezia. La regione è fredda, anzi freddissima, molto più del nord del Paese, il quale sviluppandosi in direzione sud-nord fino ben oltre il circolo polare artico, un po’come il cordone di un palloncino sgonfio, arriva a stento ai – 30°. Le montagne della regione noi le chiameremmo piuttosto colline tanto sono basse, tondeggianti e con specie meno abbondanti di sempreverdi e aghifoglie che caratterizza le nostre Alpi. Dalle fine di ottobre alla fine di aprile questo territorio ondulato rappresenta il massimo per chi corre le maratone coi cani da slitta, perché le vallate sono ampie, i dislivelli quasi insignificanti, il paesaggio poco antropizzato, i corsi d’acqua e i laghi ben ghiacciati. Eppure secoli fa queste montagne erano tutte fittamente boscose, una vera foresta vergine di pini e betulle, i primi purtroppo abbattuti e bruciati in quantità immani per far saltare e fondere le rocce che contenevano rame, la fortuna di Røros e anche della Norvegia dal 1640 fino a oltre la metà del novecento. Ma furono anche tagliati e scortecciati per farne le abitazioni della cittadina e di tutta l’area compresa nel raggio di circa 90 km protetta dall’Unesco. Abitazioni che non sono altro che il ritratto speculare dei tabià del bellunese e soprattutto dell’agordino! E qui si conferma la verità che ogni architetto e costruttore conosce, ossia che sotto ogni cielo è l’analogia di clima e materia prima a determinare soluzioni costruttive quasi identiche, non importa la latitudine, la longitudine, la cultura e le tradizioni del Paese. Poi ci sono certo i dettagli e le varianti locali che ci fanno riconoscere a prima vista se una costruzione, per esempio, di tronchi incastrati è bellunese o norvegese o canadese.

I “tabià” di Røros – così li chiamano nel bellunese e nessuno ce ne voglia per questa licenza linguistica- servivano e servono sia per abitarci che per contenerci bestiame, fieno, attrezzi e quant’altro serviva per fare agricoltura. L’incastro era serratissimo e le fessure venivano sigillate con il muschio spugnoso, argenteo alla vista, soffice ed elastico al tatto, che nel sottobosco cresceva e cresce ancora. Un sigillante naturale, così come fornite dalla natura erano la copertura dei tetti e le grondaie. Di torba la prima, di corteccia di betulla le gronde. L’effetto dei tetti ricoperti di erbe, fiori e alberelli è tutt’oggi tenero e patetico e fa l’effetto di una capigliatura “scapigliata”, ma questa sensazione non deve trarre in inganno perché l’efficacia è totale e consolidata nei secoli. Nessuna carta catramata dunque, nessuna lana di roccia, nessun silicone o schiuma poliuretanica e soprattutto, nessuna lamiera ondulata che fa tanto far west e richiama, oltre che ruggine, un’idea di povertà di materiali e di idee. Come variante alla copertura vegetale, anche sui tetti di Røros ci sono le scandole tali e quali le nostre, se non fosse che colori arditi come il rosso”scandinavo” e il giallo le valorizzano non poco, mentre le nostre sono ormai marcite, quando non finite nei camini. Non crescono generose invece, nei nostri paesi alpini, le betulle, la cui corteccia grigio-bianca oltre che legarsi esteticamente con le travi, le tavole, l’erba, è di forma già adatta- e si direbbe perfetta – a raccogliere e incanalare la pioggia. Di fatto, basta assemblarla.

I “tabià” di Røros – così li chiamano nel bellunese e nessuno ce ne voglia per questa licenza linguistica- servivano e servono sia per abitarci che per contenerci bestiame, fieno, attrezzi e quant’altro serviva per fare agricoltura. L’incastro era serratissimo e le fessure venivano sigillate con il muschio spugnoso, argenteo alla vista, soffice ed elastico al tatto, che nel sottobosco cresceva e cresce ancora. Un sigillante naturale, così come fornite dalla natura erano la copertura dei tetti e le grondaie. Di torba la prima, di corteccia di betulla le gronde. L’effetto dei tetti ricoperti di erbe, fiori e alberelli è tutt’oggi tenero e patetico e fa l’effetto di una capigliatura “scapigliata”, ma questa sensazione non deve trarre in inganno perché l’efficacia è totale e consolidata nei secoli. Nessuna carta catramata dunque, nessuna lana di roccia, nessun silicone o schiuma poliuretanica e soprattutto, nessuna lamiera ondulata che fa tanto far west e richiama, oltre che ruggine, un’idea di povertà di materiali e di idee. Come variante alla copertura vegetale, anche sui tetti di Røros ci sono le scandole tali e quali le nostre, se non fosse che colori arditi come il rosso”scandinavo” e il giallo le valorizzano non poco, mentre le nostre sono ormai marcite, quando non finite nei camini. Non crescono generose invece, nei nostri paesi alpini, le betulle, la cui corteccia grigio-bianca oltre che legarsi esteticamente con le travi, le tavole, l’erba, è di forma già adatta- e si direbbe perfetta – a raccogliere e incanalare la pioggia. Di fatto, basta assemblarla.

Era bioarchitettura quella norvegese del seicento nel Trondelag? Certamente sì e allora ricordiamocene quando vantiamo la superiorità delle tecnologie costruttive del nostro tempo. E i ponticelli-scivolo di accesso alle costruzioni rurali tali e quali quelli dei tabià bellunesi- dunque sassi e terra e tavole nella parte più alta- non fanno venire il sospetto che un misterioso legame abbia intrecciato le vite dei montanari delle Dolomiti e degli eredi dei vichinghi nordici? Anch’essi così temprati al clima rigidissimo, così dipendenti dagli animali delle stalle (le mucche, i cavalli islandesi dal pelo lunghissimo, le pecore) e dei boschi (le renne, le alci, le lepri, le pernici), così semplici e istintivi nelle soluzioni per la sopravvivenza al punto che non ci stupisce più di niente stando là e poi tornando qua. Anche gli indumenti sono della stessa lana spessa e spugnosa -quasi a imitare il muschio- come si vedono da noi. Ci ricordano oggi, con il logo dell’antica miniera applicato sui calzerotti e sulle manopole, che le miniere del paese erano il “ pane”, è vero, ma nelle miniere si doveva combattere prima di tutto il freddo per riuscire a lavorare a colpi di martello e piccone, protetti soltanto da grossi maglioni, berretti a cono come quelli dei nani di Biancaneve, calzature di cuoio e legno e calzettoni spessi un dito. Poi c’era il rischio per la salute costituito dai veleni, lo zolfo che si sprigionava dalle rocce in fusione, le scorie e le polveri della combustione in cavità dove la produzione, più che l’aerazione era la priorità dei sovrintendenti tecnici.

Era bioarchitettura quella norvegese del seicento nel Trondelag? Certamente sì e allora ricordiamocene quando vantiamo la superiorità delle tecnologie costruttive del nostro tempo. E i ponticelli-scivolo di accesso alle costruzioni rurali tali e quali quelli dei tabià bellunesi- dunque sassi e terra e tavole nella parte più alta- non fanno venire il sospetto che un misterioso legame abbia intrecciato le vite dei montanari delle Dolomiti e degli eredi dei vichinghi nordici? Anch’essi così temprati al clima rigidissimo, così dipendenti dagli animali delle stalle (le mucche, i cavalli islandesi dal pelo lunghissimo, le pecore) e dei boschi (le renne, le alci, le lepri, le pernici), così semplici e istintivi nelle soluzioni per la sopravvivenza al punto che non ci stupisce più di niente stando là e poi tornando qua. Anche gli indumenti sono della stessa lana spessa e spugnosa -quasi a imitare il muschio- come si vedono da noi. Ci ricordano oggi, con il logo dell’antica miniera applicato sui calzerotti e sulle manopole, che le miniere del paese erano il “ pane”, è vero, ma nelle miniere si doveva combattere prima di tutto il freddo per riuscire a lavorare a colpi di martello e piccone, protetti soltanto da grossi maglioni, berretti a cono come quelli dei nani di Biancaneve, calzature di cuoio e legno e calzettoni spessi un dito. Poi c’era il rischio per la salute costituito dai veleni, lo zolfo che si sprigionava dalle rocce in fusione, le scorie e le polveri della combustione in cavità dove la produzione, più che l’aerazione era la priorità dei sovrintendenti tecnici.

Sul logo della miniera di rame vale la pena soffermarsi, intanto perché è curioso in sé e poi perché è applicato in ogni dove e così di frequente che ci si stupisce di questa sorta di coordinamento grafico che già secoli fa legava ogni manufatto di questa cittadina mineraria. La miniera apre nel 1644 e forse appare subito l’insegna del doppio martello e del simbolo del genere femminile, gialli su sfondo rosso. Perché mai, se il lavoro nelle miniere è sempre stato appannaggio del rude maschio (e questo è un privilegio che sicuramente non gli invidiamo)? Il rame è stato associato alla dea Venere nella mitologia e nell’alchimia per via del suo aspetto lucente, del suo uso nella produzione di specchi e per la sua principale zona estrattiva, l’isola di Cipro. Il simbolo usato dagli alchimisti per rappresentare il rame è identico a quello impiegato dagli astrologi per il pianeta Venere.

Sul logo della miniera di rame vale la pena soffermarsi, intanto perché è curioso in sé e poi perché è applicato in ogni dove e così di frequente che ci si stupisce di questa sorta di coordinamento grafico che già secoli fa legava ogni manufatto di questa cittadina mineraria. La miniera apre nel 1644 e forse appare subito l’insegna del doppio martello e del simbolo del genere femminile, gialli su sfondo rosso. Perché mai, se il lavoro nelle miniere è sempre stato appannaggio del rude maschio (e questo è un privilegio che sicuramente non gli invidiamo)? Il rame è stato associato alla dea Venere nella mitologia e nell’alchimia per via del suo aspetto lucente, del suo uso nella produzione di specchi e per la sua principale zona estrattiva, l’isola di Cipro. Il simbolo usato dagli alchimisti per rappresentare il rame è identico a quello impiegato dagli astrologi per il pianeta Venere.

Sembrerebbe che gli abitanti di Røros siano molto affezionati allo stemma della loro città, come lo sono per la storia della scoperta della miniera (dove cadde una renna cacciata, lì c’era un metallo lucente che affiorava…), e dunque della fondazione dell’abitato, e di tutte le altre storie e storielle – di nuovo i troll! – che condividono con gli altri poco più di 4 milioni e mezzo di norvegesi. I quali norvegesi dormivano su questa ricchezza e non lo sapevano. Furono invece i tedeschi, ben più avanti col fiuto e con la tecnologia per le attività minerarie, a dare avvio ad una sorta di corsa al metallo giallo come l’oro sperando di arricchirsi e fornirono poi a lungo mano d’opera, maestranze e strumentazioni. Ma le miniere norvegesi, così come sono state scoperte, sono state poi abbandonate e nemmeno per esaurimento del contenuto prezioso delle rocce. Ci fu, è vero, un fallimento della società mineraria proprio negli anni critici per questa attività (la seconda metà del novecento). Tanto è bastato perché la Norvegia semplicemente abbia decretato che “basta, abbiamo il petrolio, abbiamo il merluzzo, stiamo contenti ”. Fu così che nel 1977 Røros chiuse le sue miniere di rame. Poteva essere una catastrofe economica, la cittadina coi suoi 5000 abitanti poteva finire nel dimenticatoio e svendere le sue casette di legno coi tetti di erba a qualche romantico con dollari o marchi da spendere in seconde case. Invece eccola risvegliarsi proprio come una Biancaneve più bella che mai, dopo che i suoi nani avevano picconato una vita e poi erano stati costretti ad appendere il piccone al muro. Dopo soli 3 anni arriva il salvataggio dell’Unesco e Røros rifiorisce.

Sembrerebbe che gli abitanti di Røros siano molto affezionati allo stemma della loro città, come lo sono per la storia della scoperta della miniera (dove cadde una renna cacciata, lì c’era un metallo lucente che affiorava…), e dunque della fondazione dell’abitato, e di tutte le altre storie e storielle – di nuovo i troll! – che condividono con gli altri poco più di 4 milioni e mezzo di norvegesi. I quali norvegesi dormivano su questa ricchezza e non lo sapevano. Furono invece i tedeschi, ben più avanti col fiuto e con la tecnologia per le attività minerarie, a dare avvio ad una sorta di corsa al metallo giallo come l’oro sperando di arricchirsi e fornirono poi a lungo mano d’opera, maestranze e strumentazioni. Ma le miniere norvegesi, così come sono state scoperte, sono state poi abbandonate e nemmeno per esaurimento del contenuto prezioso delle rocce. Ci fu, è vero, un fallimento della società mineraria proprio negli anni critici per questa attività (la seconda metà del novecento). Tanto è bastato perché la Norvegia semplicemente abbia decretato che “basta, abbiamo il petrolio, abbiamo il merluzzo, stiamo contenti ”. Fu così che nel 1977 Røros chiuse le sue miniere di rame. Poteva essere una catastrofe economica, la cittadina coi suoi 5000 abitanti poteva finire nel dimenticatoio e svendere le sue casette di legno coi tetti di erba a qualche romantico con dollari o marchi da spendere in seconde case. Invece eccola risvegliarsi proprio come una Biancaneve più bella che mai, dopo che i suoi nani avevano picconato una vita e poi erano stati costretti ad appendere il piccone al muro. Dopo soli 3 anni arriva il salvataggio dell’Unesco e Røros rifiorisce.

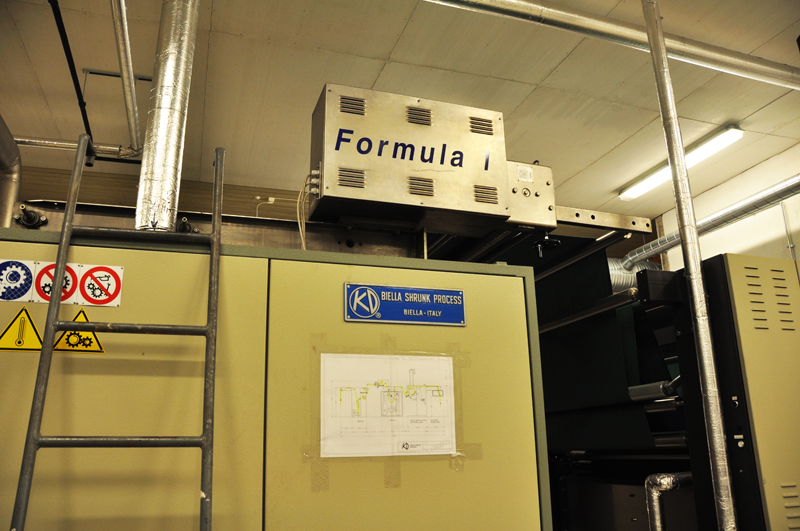

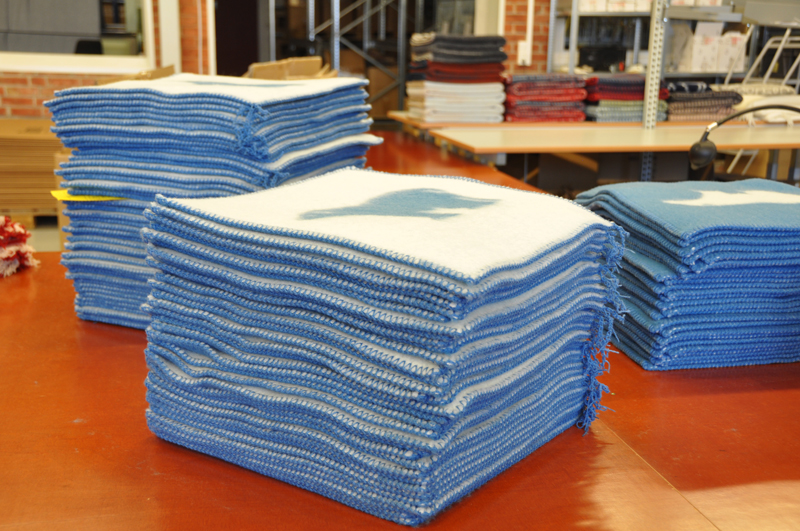

E comunque nel frattempo, a -30° che sono quasi la norma, e anche a -40° e addirittura – 50° (punta estrema non proprio frequente e umanamente non sopportabile per più di qualche minuto) le attività economiche fiorivano e restano fiorenti. Una manifattura di coperte di lana per esempio è a Røros da parecchi decenni, non ha delocalizzato, esporta in numerosissimi Paesi del mondo le sue splendide coperte spesse, soffici come una carezza, e dai motivi nordici e, sorpresa e motivo di vanto per noi italiani e veneti, usa macchine italiane e personale italiano per la formazione degli operai. I marchi industriali di Biella, di Milano e di Vicenza, sono in bella evidenza e ben lustrati e il proprietario Erland Sjøvold della fabbrica Røros Tweed ne è fiero. Tanto più che da pochi mesi le deliziose coperte sono vendute anche in Italia a farci concorrenza in casa o, se vogliamo essere onesti, ad allargare la gamma della scelta in fatto di prodotti tradizionali di alta qualità.

E comunque nel frattempo, a -30° che sono quasi la norma, e anche a -40° e addirittura – 50° (punta estrema non proprio frequente e umanamente non sopportabile per più di qualche minuto) le attività economiche fiorivano e restano fiorenti. Una manifattura di coperte di lana per esempio è a Røros da parecchi decenni, non ha delocalizzato, esporta in numerosissimi Paesi del mondo le sue splendide coperte spesse, soffici come una carezza, e dai motivi nordici e, sorpresa e motivo di vanto per noi italiani e veneti, usa macchine italiane e personale italiano per la formazione degli operai. I marchi industriali di Biella, di Milano e di Vicenza, sono in bella evidenza e ben lustrati e il proprietario Erland Sjøvold della fabbrica Røros Tweed ne è fiero. Tanto più che da pochi mesi le deliziose coperte sono vendute anche in Italia a farci concorrenza in casa o, se vogliamo essere onesti, ad allargare la gamma della scelta in fatto di prodotti tradizionali di alta qualità.

Informazioni utili

http://ilmanifestoperipoli.wordpress.com

http://ilmanifestoperipoli.wordpress.com

Guida ufficiale di Røros : http://www.visitnorway.com/it/dove-andare/trondelag/roros/

Azienda Roros Tweed: http://www.rorostweed.it/

Hotel Vertshuset Røros: http://www.vertshusetroros.no/no/

Per arrivare a Røros ci sono voli SAS (50’) via Oslo da Milano. In alternativa si può arrivare a Trondheim, sulla costa e dunque su un bel fiordo da esplorare, e poi guidare in grande relax per due ore e mezza, lungo la statale 705 verso sud, fino a Røros e al lago Femund volendo. Si può anche prendere in considerazione la tratta in auto da Oslo che dura soltanto circa il doppio.

Il posto più originale per dormire è l’albergo diffuso Vertshuset Hotel (www.vertshusetroros.no) piccolo hotel 4 stelle, storico e nella via principale ( quella della chiesa e della partenza e traguardo della maratona, per intenderci) che ricorda molto i nostri alberghi di tappa sulle statali alpine. Un bar all’ingresso, a frequentazione locale, un buon ristorante dalla parte opposta della porta del bar, e le camere nei vari “tabià” intorno, tutte foderate di legno di pino come una “stua” nostrana e i lettini di legno dipinto come si usa in Tirolo e con le deliziose coperte di lana spessa a motivi artici, ben in vista (Roro tweed).

www.rorostweed.it è il sito della fabbrica di stupende coperte di lana che lavora alle porte della cittadina con macchinari italiani. Da circa un anno i prodotti sono disponibili anche in una dozzina di punti vendita in Italia (per info: Angelo Mandrini 348.4903582)

www.rorostweed.it è il sito della fabbrica di stupende coperte di lana che lavora alle porte della cittadina con macchinari italiani. Da circa un anno i prodotti sono disponibili anche in una dozzina di punti vendita in Italia (per info: Angelo Mandrini 348.4903582)

La maratona coi cani da slitta che a febbraio di ogni anno parte dal centro abitato di Røros, prende il nome dal lago Femund e si chiama dunque Femundløpet (www.femundlopet.no). E’ la più affollata del mondo, almeno quanto a numero di partecipanti. Si snoda ad anello per 604 km verso il confine con la Svezia, verso est e poi verso sud. Vi partecipano anche gli juniores con una corsa più breve di 200 km, come è ormai in molte maratone dove si vuol coltivare nelle giovani leve sotto i 16 anni la passione per questa attività che più a contatto con la natura non si potrebbe. Qui vive anche- si direbbe assai felicemente con 45 cani e 3 cavalli islandesi – Sigrid Ekran, la giovane campionessa della Finnmarkslopet 2014 (la maratona di 1000 km nella Lapponia norvegese, ossia molto più a nord). La sua fattoria si trova isolatissima, circa una ora e mezza a sud di Røros. Correrà ovviamente la Femundlopet 2015 il cui start è previsto per il 6 febbraio. I primi team arriveranno al traguardo presumibilmente il 10. La corsa è bella e facile da seguire in auto e dal 2015 un T.O. italiano, Il Tucano Viaggi Ricerca (www.tucanoviaggi.com), proporrà programmi ad hoc per seguire le più importanti maratone coi cani nordici in tutto il mondo circumpolare.